Da sind sie wieder:

Reizwörter wie Superspreader, Inzidenz, mRNA-Impfung, Social Distancing und Maskenpflicht – in einem Dialog zwischen Sheriff Joe Cross (Joaquin Phoenix, l.) der glaubt, Covid sei eine Erfindung der Regierung, und der sich weigert, die Regeln zu befolgen, die er eigentlich durchsetzen müsste, und seinem Gegenspieler, dem amtierenden Bürgermeister Ted Garcia (Pedro Pascal, r.), der die Regeln verteidigt:

Garcia: Wenn eine gesunde Person mit einer Maske…

Cross: Und es geht los.

Garcia: …auf eine Person ohne Maske trifft, die mit Covid-19 infiziert ist, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung bei 70 Prozent. Aber wenn wir sie alle tragen, können wir die Inzidenz auf ein Fünftel reduzieren.

Cross: Sie haben doch keinen Schimmer, wovon Sie reden. Ein Fünftel von null – wie viel genau ist das?

Garcia: Ehrlich gesagt, brauchen wir darüber gar nicht zu diskutieren, denn das sind staatliche Vorschriften.

Aber will man das überhaupt sehen?

An die Pandemie-Zeit möchte sich eigentlich kaum jemand erinnern – geschweige denn, sie als Filmstoff erleben,

schreibt der Stern in seiner „Eddington“-Rezension.

Tatsächlich gibt es zwar zahllose Beiträge zu Seuchen, Viren, Epidemien – aber die Corona-Krise hinterlässt bislang kaum Spuren im Film. Die Wiener Tageszeitung Die Presse zählt gerade mal drei Streifen auf, die sich mit der Pandemie und ihren Auswirkungen beschäftigen.

Der Spiegel glaubt auch zu wissen, woran das liegt:

Kaum ein Spielfilmregisseur versucht sich daran, Zeitgeschichte einzufangen.

Zu behäbig sind die Mechanismen des Schreibens, Produzierens und Inszenierens von Fiktion, als dass sie mit der Unmittelbarkeit des dokumentarischen Arbeitens mithalten könnten.

Außerdem muss man sich sehr sicher sein, mit minimalem Abstand zum Erlebten schon eine originelle, interessante Perspektive gewonnen zu haben, um sich an das Erzählen der jüngsten Vergangenheit zu machen.

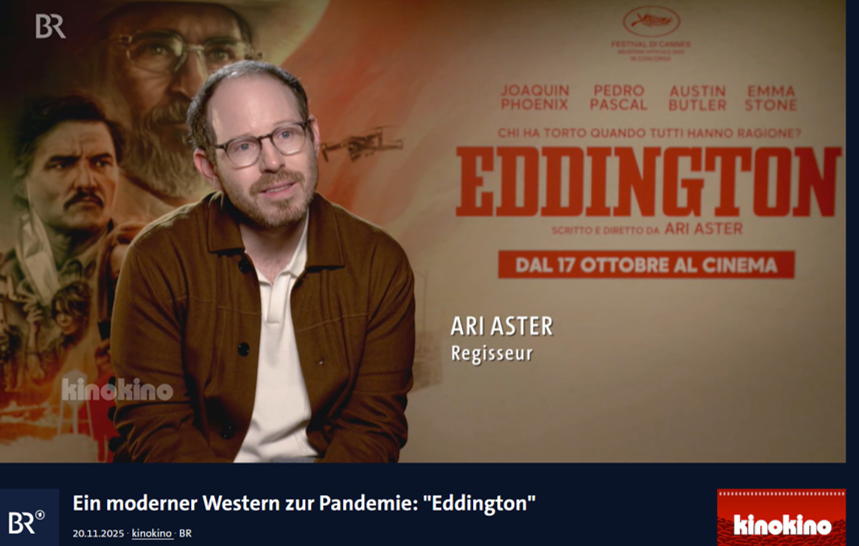

Ob dem US-Regisseur Ari Aster dies mit seinem stargespickten Spektakel „Eddington“ gelungen ist, darüber gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander – wobei die Kritiken bis in einzelne Formulierungen hinein auffallend konträr zueinander stehen.

Zum Beispiel:

- Eddington ist der Film zu unserer Zeit. (Die Zeit)

- Eddington: Ein wirrer Film, der den Zeitgeist verfehlt. (NDR)

Man muss Eddington nicht mögen. Aber es beschleicht einen zumindest der Verdacht, dass die Verrisse („Ein dümmliches Nichts von einem Film“) auf Missverständnissen und falschen Erwartungen basieren.

Worum geht es überhaupt?

Im Mittelpunkt stehen Joe Cross, der von Joaquin Phoenix gespielte Sheriff des Örtchens, und Bürgermeister Ted Garcia, dargestellt von Pedro Pascal.

Während der eine mit politischer Gelassenheit und dem Vertrauen in staatliche Vorgaben versucht für Ordnung zu sorgen, setzt der andere, angetrieben von wilden Verschwörungsmythen, vor allem auf sein individuelles Freiheitsrecht.

Der unausweichliche Clash gipfelt schließlich in einem absurden Wahl-Duell um das Amt des Bürgermeisters.

Das ist allerdings nur die lineare Inhaltsangabe einer „genreübergreifenden Psychogroteske“, die von einer „instabilen Mischung aus Stilregistern durchzogen wird“.

Alles wird hier in einen Mixer geworfen, heißt es bei Telepolis zutreffend:

Die Post-Truth-Gesellschaft, Verschwörungstheorien, Corona-Skepsis, der Streit um Masken, die kriminellen Umtriebe großer Tech-Konzerne unter dem Deckmantel ökologischer Nachhaltigkeit, das Spannungsverhältnis zwischen lokalen Autoritäten und Indianer-Gemeinschaften, soziale Ungleichheiten, die alltägliche Hysterie um angeblichen sexuellen Missbrauch an jedem gesellschaftlichen Ort, und die Waffenvernarrtheit der US-Amerikaner.

Bis es dann im völlig abgefahrenen Finale fast schon „Rambo“-mäßig knallt.

Und damit ist eigentlich klar, dass Eddington „kein Corona-Aufarbeitungswerk für spät berufene Besserwisser“ ist:

Wer vom Kino Orientierung und Ordnungsstiftung erwartet, unterliegt vermutlich einem grundsätzlichen Irrtum, ist hier aber jedenfalls im falschen Film.

Denn Eddington blicke auf die Corona-Pandemie allenfalls so „wie auf eine immer noch klaffende oder höchst ungeschickt vernähte Wunde“.

Dem Spiegel zum Beispiel stößt sauer ein „gefährlicher Both-Siderism“ auf, weil Eddington keine Partei ergreift, sondern jede:r darin glaubt, im Recht zu sein.

Ja, und?

Regisseur Ari Aster sagt dazu im Interview mit epd Film:

Mir ging es einfach darum, ein umfassendes Bild von der Welt abzugeben, in der wir aktuell leben. Ich wollte mich nicht auf eine Figur oder eine Ideologie konzentrieren, sondern möglichst viele Facetten zeigen.

Den Blick nicht zu verengen, war mir wichtig, und ich hätte es auch uninteressant gefunden, pauschal irgendwelche Menschen zu verurteilen. Mein Film ist nicht ausschließlich, aber eben doch auch eine Satire, und die macht beim Bloßstellen von Heuchelei keine Gefangenen.

Außerdem müssen wir doch bitte das Paradoxe, die Widersprüchlichkeiten des Lebens aushalten. Ich hatte jedenfalls beim Schreiben des Drehbuchs ein Herz für jede einzelne dieser Figuren – und trotzdem nicht das geringste Interesse, irgendwen als makellos darzustellen.

Dazu passt, dass es seit September eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie in Deutschland gibt – von der kaum jemand Notiz nimmt und die Medien praktisch nur über Streitpunkte berichten.

Der NDR kritisiert Eddington als „wirr“ und „überladen“.

Ja, der Film franst in den fast zweieinhalb Stunden zunehmend surreal aus und vermischt zu viele Themen ohne sonderliches Feingefühl. Vielleicht hat Ari Aster aber auch nur Daniel Pipes gelesen, der Verschwörungstheorien als obskur, widersprüchlich, pompös, überdreht etc. beschrieb, und sich daran orientiert.

Aster erklärt, er habe einen Film gedreht, der „ambivalent und womöglich nicht leicht zu entschlüsseln“ sei. Tatsächlich ist Eddington so zerklüftet wie unsere Gegenwart, und jede:r kann das Gesehene spezifisch weiterdenken – über die Radikalisierung durch Verschwörungstheorien ebenso wie über das Verhetzungspotenzial der sozialen Medien oder die US-Politik der Gegenwart oder aktivistische Selbstgerechtigkeit oder das Übergreifen der Paranoia vom Denken aufs Wahrnehmen und Handeln.

Nur eines dürfte unstrittig sein: Eddington ist zu lang. Viel zu lang.

Zum Weiterlesen:

- Höbel, Wolfgang „Umstrittener US-Kinofilm: Ich wollte die heiligen Kühe der Linken nicht verschonen“ spiegel (23. November 2025)

- Stoklas, Ron „Eddington“ – Ein bitterböser Covid-Western als Abbild der USA“ fluxFm (22. November 2025)

- Suchsland, Rüdiger „Eddington“: Schwarzer Humor und Corona-Streit“ telepolis (20. November 2025)

- Heidmann, Patrick „Ari Aster über Eddington: Wer die Demokratie destabilisieren will, baut auf Angst“ epd-film (10. November 2025)

- „Eddington“ beim Filmdienst

- Peters, Markus „Corona-Enquetekommission“ Weser-Kurier (21. November 2025)

- Lenthe, Alice „Aufarbeitung der Coronapandemie: Kein Lockdown ohne Bundestag und Länder“ taz (3. November 2025)

- „Corona- Enquete-Kommission: Die politische Aufarbeitung der Pandemie“ Deutschlandfunk (10. September 2025)

- „Enquete-Kommission startet: Wie die Corona-Krise aufgearbeitet werden soll“ tagesschau (8. September 2025)

- Arnold, Andrey „Kommt Corona in Filmen überhaupt vor? In diesen drei schon“ Die Presse (25. April 2025)

- „Filme zu Seuchen, Viren, Epidemien, Pandemien und COVID-19“ filmplus (17. November 2023)

- Kohlmann, Jan-Philipp „Einmal in die Maske, bitte“ fluter (20. Februar 2022)

- Mertes, Michael „Verschwörungsdenken – Der säkularisierte Satan“ Stimmen der Zeit (11/2020)

Titelfoto: LEONINE Studios/A24

Schreibe einen Kommentar